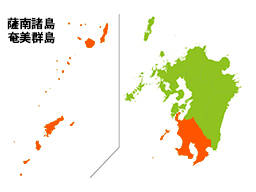

鹿児島ってどこにある?

鹿児島県は日本本土の西南部にあり、太平洋と東シナ海に囲まれた二つの半島で成り立っている(薩摩半島、大隅半島)。

また、沖縄県との間の海上には、薩南諸島と呼ばれる離島も点在。これらすべてを含めて「鹿児島県」である。

自然

温帯~亜熱帯の気候。全国の中でも平均気温が高く、温暖な気候に恵まれる。

錦江湾には活火山の「桜島(さくらじま)」が浮かび、今でも活発な火山活動を続けている。火山灰を天高く噴き上げる様子は圧巻! 勇壮・秀麗な姿を持つ鹿児島のシンボル。噴煙を上げる火山の近くに人口60万人の都市があるのは、世界的にも珍しい例。

県本土の約半分は、そうした桜島の火山灰など火山噴出物が積もった「シラス台地」。水はけがよく植物が育ちやすいため、大根やサツマイモが育てられる。中でも桜島大根は重さ20~30kg、直径20cm以上にもなり、世界最大の大根として知られている。

また、霧島は国立公園に、甑島は国定公園にそれぞれ指定されており(霧島屋久国立公園、甑島国定公園)、四季折々の美しさを見せてくれる。

歴史

日本の歴史のターニングポイントとなった場所が、鹿児島には数多く残されている。

古代

- 鑑真の日本本土上陸(日本仏教の刷新・洗練化)

中世・近世

- ポルトガル人による鉄砲の日本伝来

- ザビエルによるキリスト教の日本伝来

幕末

- 鎖国時代の、英国への留学生派遣

- 溶鉱炉やガラス製造など西洋技術を導入した集成館事業

- 西郷隆盛や大久保利通といった明治維新の英傑たちの排出

明治以降

- 先の大戦中の特攻隊基地の建設

当時をしのぶ記念碑や史跡が各地に残っているので、散策しながら時代の変遷に思いを馳せてみては。

県花・県鳥

ミヤマキリシマ

オモニ火山の山頂域に自生するつつじの一種。常緑の低木で、日当たりの良い所に群生しており、5月末~6月にかけて紅紫~朱紅色の小型な花を咲かせる。植物学者の牧野富太郎が「深い山に咲くツツジ」という意味で「ミヤマキリシマ」と命名した。

ルリカケス

奄美大島や加計呂麻島など、鹿児島県の一部の地域にだけ生息する固有種の鳥。頭部・翼・尾は濃い瑠璃色で、くちばしや尾羽先端などは白、体は大部分が赤褐色。世界的珍鳥として国の天然記念物に指定された。一時期個体数が減少していたが、各種対策により現在は増加傾向。

鹿児島の木

クスノキ

「常緑の高木。高さは20~30mに及び、直径2m以上、幹の周囲が10m以上にも達する。全国的にも巨木となることの多い種で、ご神木として人々の信仰の対象とされることも。日本最大のクスノキは、蒲生町の八幡神社の境内にある大クス。その根回りは33mにも及ぶ。

カイコウズ

別名アメリカデイゴ。5mほどの高さになる落葉樹。初夏から秋まで鮮紅色の花を房状に咲かせる。暖地では庭木として育てられることが多い。日本には江戸時代に渡来したと言われている。鹿児島県との姉妹県である岐阜県には、カイコウズが植えられた約35kmの「薩摩カイコウズ街道」がある。

季節のイベント

季節に合わせて各地でさまざまなお祭り・イベントが開催される。

春(3月~5月)

- 春の木市(~5月)

- 吹上浜砂の祭典

夏(6~8月)

- 姶良市加治木町くも合戦大会

- 六月灯

- 桜島火の島祭り

- さつま黒潮「きばらん海」枕崎港祭り

- かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会

秋(9~11月)

- 川内大綱引

- 秋の木市

- 妙円寺詣り

- 仙巌園 菊まつり

- おはら祭

冬(12~翌2月)

- いぶすき菜の花マラソン

- 初牛祭 鈴かけ馬踊り

名物・特産品

日本の中心地から離れた場所にある鹿児島では、食べ物や工芸品も独自の発展を遂げました。その一部を紹介します。

黒豚(かごしま黒豚)

約400年前に初代薩摩藩主・島津家久により琉球から移入された豚がルーツといわれ、現在もより上質な黒豚を育てるための研究や改良が続けられている。美味しさのポイントは、さっぱりとヘルシーな甘みの脂と柔らかく歯切れが良い赤身。特に、鹿児島の食の代表格である「かごしま黒豚」は、かんしょを飼料に加えて飼育しており、旨味成分を多く含んでいる。

黒牛(鹿児島黒牛)

きめ細かく柔らかな肉質と、さらりと上品な脂が特長の「鹿児島黒牛」は、最近ではアジアを中心にアメリカやEUなど、海外でも人気が高まっている。また、平成29年9月に開催された第11回全国和牛能力共進会では、栄えある総合優勝を獲得するとともに、最も優れた牛肉に贈られる最優秀枝肉賞も受賞し、和牛日本一に輝いた。

黒さつま鶏

日本三大地鶏のひとつといわれている「薩摩鶏」を父に、「ごいし」の愛称で親しまれる横斑プリマスロックを母にもつ、鹿児島の新しい「黒」ブランド地鶏。他の地鶏に比べ脂のノリが良く、適度な歯ごたえとジューシーさを堪能できる。熱を加えても硬くならず、冷めても美味しい。新鮮な刺身は一食の価値あり。

焼酎

蒸留酒の一種。鹿児島では芋を原料にした芋焼酎が主に製造・飲まれている。クセの強い香りと芋の甘い風味が特徴。また、奄美群島にはここでしか製造できない黒糖を使った黒糖焼酎もある。こちらはサトウキビの糖蜜の蒸留酒で、洋酒に近い味わい。

薩摩焼

文禄・慶長の役の際に、島津義弘公が朝鮮から連れ帰った李朝の陶工たちによって始められた焼き物。長い時間をかけて独自の発展を遂げた。島津藩が単独で出展した1867年のパリ万博でも展示されたという。白地に華やかな絵が描かれた高級な「白薩摩」と、大衆向けの丈夫な用雑器「黒薩摩」がある。

黒酢

屋外に並べられた陶器の壺に、蒸し米と米麹と地下水で仕込む壺作り純米黒酢。太陽エネルギーの力で発酵させ一年以上かけて大事に育てられる。まろやかでコクのある風味は、良質の原料米から生まれる豊富なアミノ酸、有機酸等によるもので、長期間の熟成によりさらに味わい深いものになる。近年は特に美容と健康を気遣う人たちの間で注目が集まっている。